Geschichtliche Einführung

Die Betrachtung immaterieller Güter in Unternehmen begann in den 1960er Jahren. Damals lag der Fokus beim Humankapital, was in den Modellen des ‚Human Ressource Accounting‘ mündete.

Während Ansätze aus den 1980er Jahren auch andere Aspekte des immateriellen Kapitals einschlossen, fokussierten sie sich größtenteils auf die finanzielle Betrachtung. Durch die sogenannte Balanced Score Card traten in den 1990er Jahren weiche Faktoren in den Vordergrund.

Ganzheitliche Ansätze wurden zuerst im skandinavischen Raum gefördert, entwickelt und erprobt, wie beispielsweise das sogenannte Intellectual Capital Statement (Danish Ministry of Science, Technology and Innovation 2003). Der deutsche Name „Wissensanbilanz“ stellt das Äquivalent dieses Begriffs dar und ist auch inhaltlich darauf zurückzuführen.¹

Das Ziel der Wissensbilanz

Das Ziel der Wissensbilanz ist die Identifikation der erfolgskritischen Faktoren des immateriellen Kapitals, sowie deren Wechselwirkung.

Dabei werden nicht nur Mitarbeiter der Rechts- oder IP-Abteilung eingebunden. Die Bildung eines fach- und bereichsübergreifendem Teams aus Mitarbeitern ist ein zentraler Bestandteil der Wissensbilanz. Relevante Informationen werden mittels Fragebögen von einem Moderator gesammelt. Die darauffolgende Auswertung bietet umfassende Einblicke in Themen wie:

- Unternehmenskultur

- Motivation

- Dokumentation

- Fachkompetenz

- etc.

Aufbau und Funktionsweise

Bei der Durchführung der Wissensbilanzierung folgt der Moderator einem vorgegebenen Schema. Dabei kann der Umfang je nach Projekt variieren.

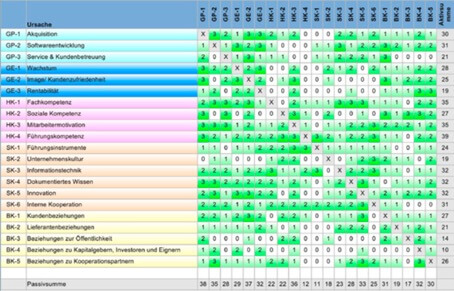

Die sogenannte Wirkungsmatrix ist ein zentraler Bestandteil der Wissensbilanz. Durch die Bildung von Aktiv- und Passivsummen kann eine Aussage darüber getroffen werden, wie stark ein Faktor von anderen beeinflusst wird, oder diese beeinflusst.

Die Wissensbilanz – Made in Germany […] unterstützt einerseits die Bestandsaufnahme und Kommunikation des intellektuellen Kapitals und andererseits die Entscheidungsfindung bei der Unternehmenssteuerung.

Ausgehend von der Vision und Strategie der Organisation wird das intellektuelle Kapital, das wiederum in 3 Kapitalarten (Humankapital, Strukturkapital, Beziehungskapital) näher spezifiziert wird, erfasst. Im Zuge der Erstellung der Wissensbilanz werden die drei Kapitalarten gemessen, nach Quantität, Qualität und Systematik relativ zu den strategischen Zielen bewertet und ihre Wechselwirkungen aufgezeigt. Dabei werden die relevanten Aspekte für den Unternehmenserfolg transparent und eine Priorisierung von Handlungsfeldern möglich.

Die Wissensbilanz wird meist in einem fach- und bereichsübergreifendem Team erarbeitet. Hierzu sind bis zu drei Workshoptage vorgesehen.²

Suche Sie einen Moderator für die Durchführung einer Wissensbilanz?

Quellen & weitere Informationen

¹ Wissenbilanz-Leitfaden_2.0_Stand_2013.pdf

² wikipedia.org/wiki/Wissensbilanz